Une histoire de l’art contemporain en France, 1950-1990 et un peu au-delà

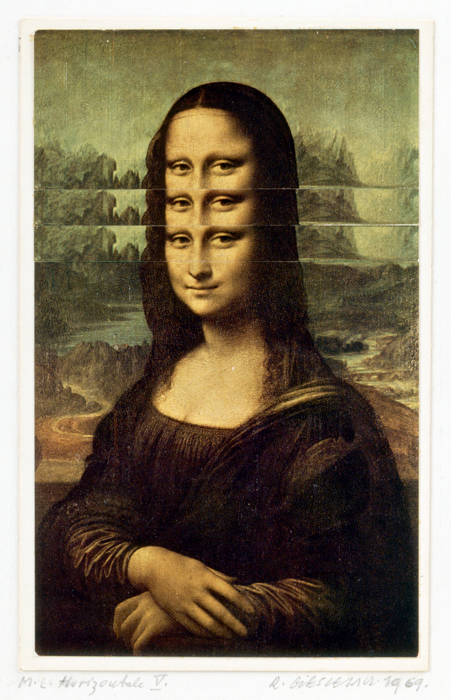

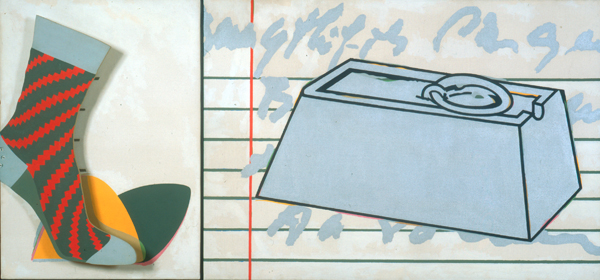

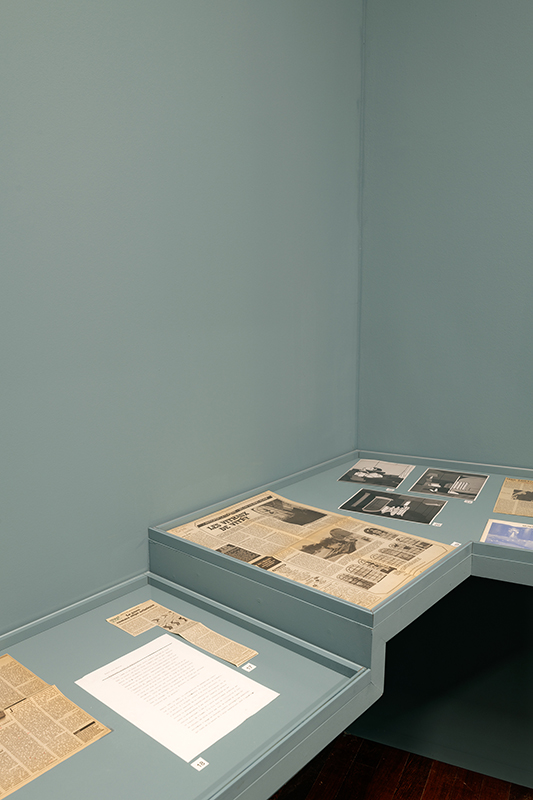

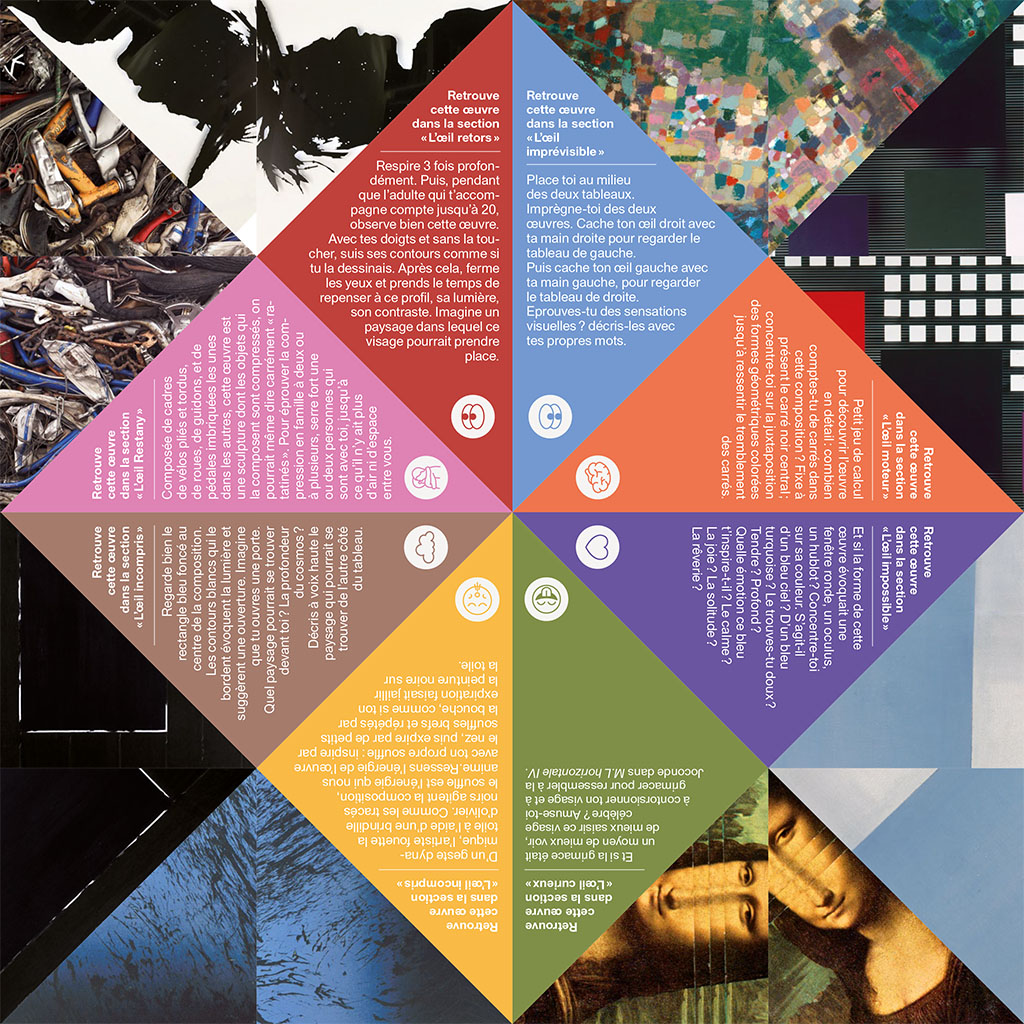

Sous le signe de Gérard Genette et de son ouvrage Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), cette nouvelle exposition de la collection a souhaité répondre à une demande : l’envie de revoir ou même de retrouver des œuvres des collections permanentes qui, pour nombre d’entre elles, n’avaient pas été montrées depuis l’ouverture du musée en 2005. Il est rapidement apparu qu’il était possible d’écrire, selon une unité de temps et de lieu, une sorte d’histoire de l’art contemporain en France. Bien sûr les artistes qui ont participé de cette histoire ne sont pas forcément conservés au MAC VAL, toutefois les principaux s’y retrouvent et peuvent en donner, par conséquent, une vue assez juste. Entre la première œuvre de ce parcours et la dernière, « L’œil vérité » éclaire la naissance d’une distinction entre art moderne et contemporain et ses ambivalences, celle-ci ne s’est pas faite immédiatement contrairement à ce que les historiennes et les historiens de l’art ont pu dire en avançant la date un peu trop commode de 1945. Cette nouvelle présentation est le récit d’une distinction et d’une construction critique et historienne. Il s’avère, qu’en suivant les mouvements, cet accrochage relate les maints débats qui ont servi pour établir des signes distinctifs entre moderne et contemporain. Certes, s’ils sont contestables et parfois presque interchangeables, ils ont toutefois le mérite d’établir des repères. Ce nouvel opus offre une réflexion sur le passage entre un art moderne, traditionnellement défini en rupture et un art contemporain qui ne se satisfait pas simplement de ce prérequis. Ce n’est donc plus simplement des notions historiques ou chronologiques mais une nouvelle relation aux problématiques de légitimation et de monstration. Il est important de noter que les œuvres semblent aussi transformer le public qui n’aura plus (ou de moins en moins) un rôle de consommation passive face à un récit trop bien ficelé. Le second degré indique clairement les limites d’un tel exercice et aussi ses bénéfices en terme de récit. Aussi a-t-il été question de solliciter l’œil à la manière de l’exposition mythique Responsive eye (1965) ou encore plus proche de L’œil moteur (2005). Plutôt que de structurer l’accrochage des collections en donnant le nom des mouvements, l’œil a été choisi comme dénominateur commun, autant d’yeux que Philippe Costamagna n’a pas hésité à passer au pluriel dans son Histoire d’œils (2016) pour rappeler l’importance du flair et de la sensibilité. C’est aussi au mode d’approche tel que Maurice Merleau-Ponty a pu le définir dans L’œil et l’esprit (1964) mêlant phénoménologie et perception, visible et sensible auquel ce premier opus de la collection fait allusion. Il joue et rompt à la fois avec certaines règles du regard et de la hauteur de vue et tente de prendre la vision sur le fait.

(…)

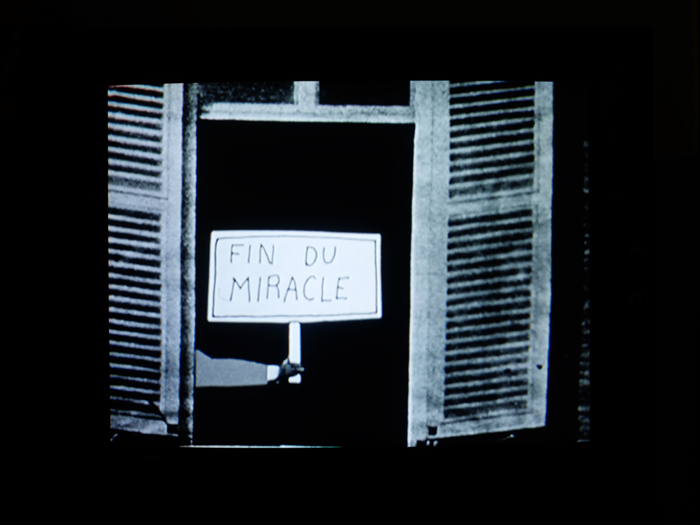

L’expression « au second degré » n’est pas seulement imaginée en référence à l’ouvrage de Gérard Genette, c’est aussi en pensant à l’expression qui sup¬pose un sens plus subtil ou alors plus humoristique que la phrase, l’œuvre ne veulent bien le faire croire. Elle est souvent utilisée dans l’humour noir ou pour faire preuve d’une certaine désinvolture face au sérieux de certaines interrogations. C’est aussi pour montrer une prise de distance face à la difficulté d’écrire une histoire de l’art contemporain et plus encore de la présenter. Celle-ci sera partiale et impartiale, sérieuse et décalée, connue et inconnue, risquée et sûre à la fois.

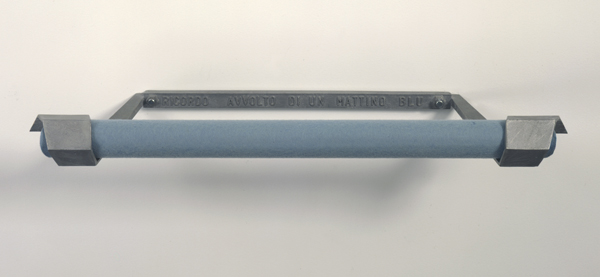

L’exposition est rythmée de quelques contrepoints qui, entorses au confort d’un déroulé, affirment l’impor¬tance de l’hétérochronie ou même de l’anachronisme pour fonder tout parcours historique. C’est volontaire¬ment que Veit Stratmann a inventé sept modules qui soulignent les endroits où les transitions sont les plus faillibles et les porosités les plus fortes entre des artistes qui ne sont pas censés dialoguer et les styles s’ignorer. Il serait tentant de saisir ce qui pourrait ressembler à des poignées ou des garde-corps bien qu’ils soient placés précisément à des endroits qui nient toute forme d’utilité.

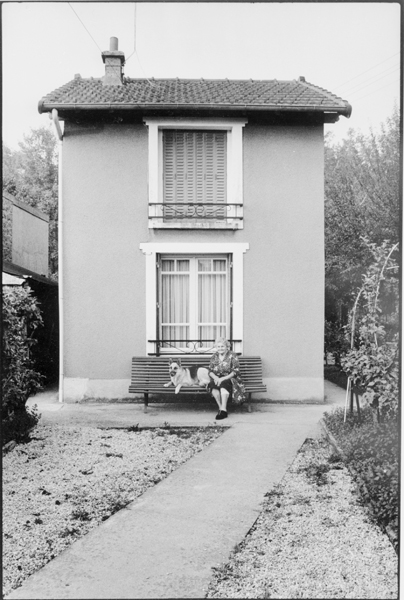

« L’œil vérité » essaye de reconstituer ce que pourrait être désormais un musée d’art contemporain modèle à moins qu’il ne soit plus juste de parler de « musée témoin » comme certains promoteurs immobiliers par¬laient de « pavillons témoins », derniers vestiges d’une histoire de l’art clé en main.

Nicolas Surlapierre

Directeur du MAC VAL, commissaire de l’exposition

Pour retrouver le détails des différentes sections qui composent l’exposition, téléchargez le support de visite :